PDF(1764 KB)

PDF(1764 KB)

PDF(1764 KB)

PDF(1764 KB)

PDF(1764 KB)

PDF(1764 KB)

QCA与SEM在图书情报领域的应用比较研究

A Comparative Study on the Application of SEM and QCA in Library and Information Science

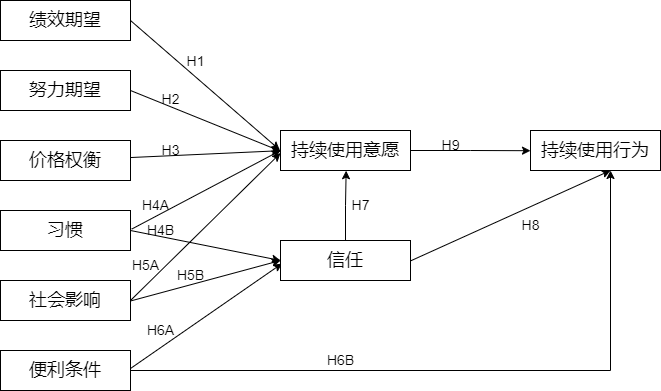

[目的/意义] 对定性比较分析(QCA)与结构方程模型(SEM)两种方法进行应用比较分析,为学者选用合适方法研究图书情报领域中的问题提供有益参考,以提升本学科整体研究水平。 [方法/过程] 对QCA和SEM的原理、操作步骤和应用情况进行详尽阐述与对比分析,QCA主要是构建新理论和延伸已有理论,而SEM主要是验证完善已有理论;再分别运用QCA和SEM进行线上知识付费用户持续使用意愿的实证研究。 [结果/结论] 结果显示,两种方法在图书情报领域研究中各有优势与局限,均适合用于探究因果关系。但QCA适合分析图书情报领域内多元复杂关系,而SEM适用于分析变量间净效应关系,同时,SEM在处理潜在变量间较为简单因果关系时更具合理性。QCA在分析小样本数据方面更有优势,可以弥补结构方程仅适合分析大样本数据的局限性。随着混合研究方法的兴起,在图书情报领域,定性比较分析法和结构方程也可以互相合作互补,进一步完善验证研究结论。

[Purpose/Significance] Many scholars are using qualitative comparative analysis and structural equation modeling to conduct empirical analysis in the field of library and information, but few relevant studies are comparing the two methods. This study can provide a useful reference for selecting appropriate methods to explore the problems in the field of library and information, which is of great benefit to improving the overall research level of this discipline. [Method/Process] The principle, operation procedure, and application of QCA and SEM are elaborated and compared, and then QCA and SEM are respectively used to conduct an empirical study on the willingness of online knowledge paying users to continue using. [Result/Conclusion] The results showed that there were differences between the two methods. In terms of theoretical basis, QCA theory is based on set theory and Boolean algebra, while SEM theory is based on analysis of variance. In terms of causal analysis, QCA emphasizes equivalence and asymmetry, which is suitable for analyzing complex and interrelated problems with multiple antecedents, and SEM emphasizes linearity and symmetry, which is suitable for analyzing the relationship between two variables. In terms of research objectives, QCA is mainly to construct new theories and extend existing theories, while SEM is mainly to verify and improve existing theories. In terms of logic analysis, QCA is mostly an exploratory analysis method in logic analysis, while SEM is mostly a verification analysis method. In empirical studies, the multiple pathways resulting from QCA can complement the univariate conclusions of SEM.

library and information / qualitative comparative analysis / structural equation / comparative analysis

| [1] |

|

| [2] |

夏鑫, 何建民, 刘嘉毅.定性比较分析的研究逻辑——兼论其对经济管理学研究的启示[J]. 财经研究, 2014, 40(10): 97-107.

|

| [3] |

黄荣贵, 桂勇. 互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究[J]. 社会学研究, 2009, 24(5): 29-56.

|

| [4] |

|

| [5] |

何俊志. 比较政治分析中的模糊集方法[J]. 社会科学, 2013(5): 30-38.

|

| [6] |

|

| [7] |

倪宁, 杨玉红. 基于模糊集定性比较分析方法改进胜任力建模[J]. 工业工程与管理, 2009, 14(2): 109-113.

|

| [8] |

毛湛文. 定性比较分析(QCA)与新闻传播学研究[J]. 国际新闻界, 2016, 38(4): 6-25.

|

| [9] |

|

| [10] |

李蔚, 何海兵. 定性比较分析方法的研究逻辑及其应用[J].上海行政学院报, 2015, 16(5): 92-100.

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

侯杰泰, 成子娟. 结构方程模型的应用及分析策略[J]. 心理学探新, 1999(1): 54-59.

|

| [16] |

卞冉, 车宏生, 阳辉. 项目组合在结构方程模型中的应用[J].心理科学进展, 2007(3): 567-576.

|

| [17] |

|

| [18] |

王阳, 温忠麟, 李伟, 等. 新世纪20年国内结构方程模型方法研究与模型发展[J].心理科学进展, 2022, 30(8): 1715-1733.

|

| [19] |

秦浩, 陈景武. 结构方程模型原理及其应用注意事项[J]. 中国卫生统计, 2006(4): 367-369.

|

| [20] |

骆雷. PLS-SEM多变量统计分析在赛事观众研究领域中的应用[J].上海体育学院学报, 2020, 44(11): 86-94.

|

| [21] |

王孟成, 邓俏文, 毕向阳. 潜变量建模的贝叶斯方法[J]. 心理科学进展, 2017, 25(10): 1682-1695.

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

黄嫚丽, 张明, 皮圣雷, 等. 中国企业逆向跨国并购整合组态与并购整合绩效关系研究[J]. 管理学报, 2019, 16(5): 656-664.

|

| [32] |

张明, 陈伟宏, 蓝海林. 中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J]. 工业经济, 2019(4): 117-135.

|

| [33] |

|

| [34] |

刘军, 富萍萍. 结构方程模型应用陷阱分析[J]. 数理统计与管理, 2007(02): 268-272.

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

MIKALEFP,

|

| [40] |

|

| [41] |

陈晓宇, 付少雄, 邓胜利. 社会化问答用户信息搜寻的影响因素研究——一种混合方法的视角[J]. 图书情报工作, 2018, 62(20): 102-111.

|

| [42] |

段尧清, 朱永迪, 蔡启宾, 等. 突发公共卫生事件下公众持续使用政府信息行为影响因素研究——基于QCA的触发路径及演化分析[J]. 信息资源管理学报, 2022, 12(3): 89-99.

|

| [43] |

余贝迪, 王益明. 在线健康信息搜寻中健康焦虑增加现象研究[J]. 图书情报知识, 2020(4): 106-118.

|

| [44] |

|

| [45] |

孙国强, 石文萍. 大学校园微信用户非理性集群行为生成路径研究——基于清晰集的定性比较分析[J].情报科学, 2017, 35(5): 150-156.

|

| [46] |

杨金龙, 胡广伟. 移动学习社区中用户感知学习效果的组态动因及提升策略研究[J]. 现代情报, 2020, 40(8): 71-81.

|

| [47] |

胡媛, 王倩妮. 高校学生科研数据需求管理的影响因素探究——基于模糊集定性比较方法[J]. 现代情报, 2020, 40(10): 104-112.

|

| [48] |

杨金龙, 胡广伟. 移动学习采纳转化为持续的动因及其组态效应研究[J]. 情报科学, 2019, 37(7): 125-132.

|

| [49] |

张海超, 张伶聪. 城市书房建设的影响因素和路径优化——基于郑州市郑品书舍的清晰集定性比较分析[J]. 国家图书馆学刊, 2022, 31(2): 48-59.

|

| [50] |

李少惠, 张玉强. 公共文化服务创新驱动机制研究——基于模糊集的定性比较分析[J]. 国家图书馆学刊, 2021, 30(2): 22-33.

|

| [51] |

池毛毛, 杜运周, 王伟军. 组态视角与定性比较分析方法:图书情报学实证研究的新道路[J]. 情报学报, 2021, 40(4): 424-434.

|

| [52] |

武海东. 用结构方程模型构建图书馆读者满意度评价指标体系[J]. 情报科学, 2011, 29(2): 227-230.

|

| [53] |

黄宜, 董毅明, 王艳伟. 基于结构方程模型的高校图书馆读者满意度评价研究[J]. 情报杂志, 2008(8): 155-157.

|

| [54] |

雷顺利. 基于用户满意度的高校图书馆馆藏资源评价模型构建[J]. 情报科学, 2010, 28(1): 76-80.

|

| [55] |

张新兴, 杨志刚. 高校图书馆数据库用户满意指数模型——假设与检验[J]. 图书情报工作, 2010, 54(3): 76-80.

|

| [56] |

刘锦源. 价值重于满意:图书馆服务质量模型的验证与启示[J]. 图书情报知识, 2010(6): 50-55.

|

| [57] |

关磊. 高校数字图书馆网站用户持续使用意愿研究——基于用户体验、TAM和ECM的整合模型[J]. 图书馆工作与研究, 2020(2): 48-59.

|

| [58] |

龚花萍, 孙晓, 高洪新. 基于SEM的图书馆阅读文化建设的读者满意度评价研究[J]. 现代情报, 2014, 34(6): 23-28.

|

| [59] |

杨涛. 基于SEM的图书馆自助服务用户满意和使用研究——以自助还书系统为例[J]. 图书馆论坛, 2015, 35(8): 99-107.

|

| [60] |

占南, 王文韬, 罗毅. 高校图书馆开放课程资源用户使用意愿分析——以武汉大学图书馆为例[J]. 图书馆杂志, 2015, 34(8): 21-28, 61.

|

| [61] |

钱瑛. 在线学习用户持续使用行为的影响因素研究——基于社会化网络环境和学情定位视角[J]. 现代情报, 2015, 35(3): 50-56.

|

| [62] |

龚主杰, 赵文军, 熊曙初. 基于感知价值的虚拟社区成员持续知识共享意愿研究[J]. 图书与情报, 2013(5): 89-94.

|

| [63] |

李金阳. 社会交换理论视角下虚拟社区知识共享行为研究[J]. 情报科学, 2013, 31(4): 119-123.

|

| [64] |

尚永辉, 艾时钟, 王凤艳. 基于社会认知理论的虚拟社区成员知识共享行为实证研究[J]. 科技进步与对策, 2012, 29(7): 127-132.

|

| [65] |

周涛, 刘佳怡, 邓胜利. 基于SOR模型的在线知识社区用户潜水行为研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(7): 160-165, 83.

|

| [66] |

杜智涛, 徐敬宏. 从需求到体验:用户在线知识付费行为的影响因素[J]. 新闻与传播研究, 2018, 25(10): 18-39, 126.

|

| [67] |

王文韬, 李晶, 张帅, 等. 信息系统成功视角下虚拟健康社区用户使用意愿研究[J]. 现代情报, 2018, 38(2): 29-35.

|

| [68] |

魏群义, 姚媛, 李艺亭. 微信图书馆用户使用意愿影响因素实证研究[J]. 图书情报工作, 2018, 62(5): 68-75.

|

| [69] |

徐恺英, 崔伟, 洪旭东, 等. 图书馆移动阅读用户接纳行为影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2017, 61(15): 43-50.

|

| [70] |

王哲. 社会化问答社区知乎的用户持续使用行为影响因素研究[J]. 情报科学, 2017, 35(1): 78-83, 143.

|

| [71] |

李武, 赵星. 大学生社会化阅读APP持续使用意愿及发生机理研究[J]. 中国图书馆学报, 2016, 42(1): 52-65.

|

| [72] |

杜运周, 刘秋辰, 程建青. 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度?——基于制度组态的分析[J].管理世界, 2020, 36(9): 141-155.

|

| [73] |

|

| [74] |

GEFEN, D,

|

| [75] |

|

| [76] |

杨思洛, 于永浩, 郑梦雪. 中国人文社科成果的国际影响力研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2022.

|

/

| 〈 |

|

〉 |